“蜘蛛蜂”多功能无人飞行模块

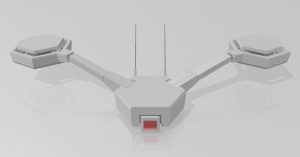

“蜘蛛蜂”多功能无人飞行模块(Spider Bee MFUAVM),通称“蜘蛛蜂”无人机,是由英国阿瓦隆科技和戴胜动力联合研发的一种军用多功能双引擎前线无人飞行平台。

历史沿革

早期概念

“蜘蛛蜂”的早期概念,源自英国在星舰向陆运动期间“舰队R”项目,该项目结合太空战技术,提出了大气层内“分布式空中战舰”的构想:

简单来说,通过一系列飞行器分别负载各子系统,而又在网络下联结成一个紧密整体的方式,解决传统构想的“空中战舰”目标庞大和机动能力低下,导致的低效和脆弱问题,最终打造一种真正实用的“飞天战舰”武器。

随着星舰向陆运动的退潮,“分布式空中战舰”毫无疑问地搁浅,但其思路引发了英国轻装部队的高度兴趣。

逐步被军方接受。尤其在青色学说思潮日益兴起,“联邦维和机制”迭代,“让能飞的都上天,不能飞的也想办法拽上天”。

研发

阿瓦隆科技接过了这个艰巨的任务,但其采用了一条另辟蹊径的道路,利用戴胜动力在引擎方面的优势弥补无人机技术的不足。当“蜘蛛蜂”进入样机测试阶段时,美军也表现出极大兴趣。与英方注重支援与灵活性的思路不同,美军试图利用这一平台推进其长久以来的“空中自主作战”理念——构建一支不依赖传统地面部队,仅通过空中和无人系统完成战术乃至战略级别任务的部队。这一思路显然部分受到美军各军兵种之间长期博弈的影响。

设计特点

结构

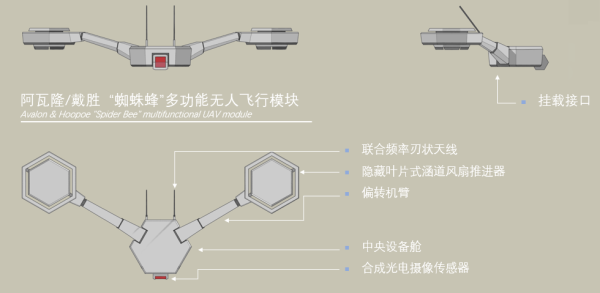

“蜘蛛蜂”采用偏转双引擎设计,由中央设备舱和两侧的偏转引擎臂构成,其模块化设计和大量轻质符合材料的使用,便于快速拆卸打包、运输和组装投送。

“蜘蛛蜂”具有重量轻、动力充足、通信能力强的显著特点,支持模块化挂载系统,能够根据需求搭载不同的装备和武器系统,以用于执行低空伴随火力支援、运输、侦查、监视等多重任务。

能源动力

“蜘蛛蜂”由两台配备空气电等离子加力系统的,戴胜动力HD-400隐藏叶片式矢量涵道电动风扇推进器提供动力。HD-400不仅具备较大的推力和良好的机动性,同时拥有优秀的的抗恶劣环境性能,可以在潮湿、沙尘、灌木障碍等恶劣环境下执行任务。此外,HD-400在不开启电等离子加力的情况下噪音也相当微弱,在很近的距离上也只有“轻微的风声”,赋予“蜘蛛蜂”良好的声学隐蔽能力。

值得注意的是,为了最大限度减少不必要重量,“蜘蛛蜂”的内置电池容量与同类军用无人飞行器相比显得相当小,通常仅能支持30-50分钟的低负荷飞行,额外的续航能力通常需要由外挂电池模块或无线输电网络提供。

航电设备

“蜘蛛蜂”中央设备舱前下方配备一台合成光电摄像传感器,提供多波段昼夜飞行视野及侦察和武器光学火控通道。设备舱周围的嵌入有激光/电子周视雷达,进一步协同飞行稳定和避障。

“蜘蛛蜂”基本型号配备了阿瓦隆专门设计的“摇篮曲”集成通讯网络系统,其最大的外观特点即两根刃状联合频率天线,集成了卫星/地面通信、定位导航和网络中继等通道,以支持蜘蛛蜂网络化作战联接。

作战设备

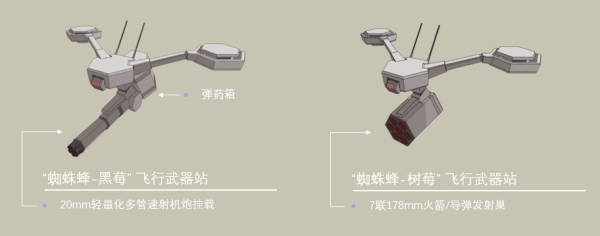

“蜘蛛蜂”中央设备舱后方配置有一个挂载接口,可吊挂多种模块化装备。除了常见的运输、侦查模块外,具有代表性的配置包括:

- “黑莓”飞行武器站:配备Mk.169 20mm轻量化低后座力多管速射机炮,提供压制和拦截火力。

- “树莓”飞行武器站:配备7联178mm火箭导弹发射巢,可发射反坦克导弹、高爆破片火箭弹以及火箭助推迫击炮弹等多种弹药。

- 监视与侦察模块等

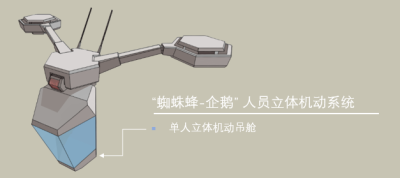

此外,较为特别的是,“蜘蛛蜂”还可以搭载“企鹅”人员立体机动系统,充当一种简易的单兵立体机动飞行载具。

战术应用

理论概念

作为一款前线低空无人机,“蜘蛛蜂”是一种相对高质量的重复使用性平台。“蜘蛛蜂”与主流的(特别是备受橙色学说所推崇的)“大规模、廉价可消耗性蜂群” 前线无人机思路背道而驰,更接近于一种微型直升机。

事实上,“蜘蛛蜂”服务于英国轻装部队和特种部队“以小打大、以快打慢、以逸打劳”的战术理念,尤其适用于支援小规模高机动性部队,进行多域战、非对称作战以及敌后破袭等战等作战模式,与英国陆战青色学说“联邦维和机制”轻装渗透、快速突袭作战思路高度契合。

“蜘蛛蜂”强调伴随式飞行武器站和单兵立体机动工具两种独特的战术功能,此外,其在经典的侦察、监视和轻型物资运输等任务中同样表现出色。

飞行武器站

通过负载一系列专们优化过的支援武器,“蜘蛛蜂”可以作为一种“飞行武器站”。飞行平台的特点使“蜘蛛蜂”飞行武器站不受道路或地形限制,能够跟随地面轻装部队或直升机穿越复杂环境,实现“火力跟着走跟着打”。

而空中天然的高度优势,也使武器拥有更好的视角和射界,以对纵深或对掩体后的目标进行打击;同时“蜘蛛蜂”飞行武器站也可以下降至障碍物后,规避一般的对空探测和防御,增强生存能力和袭击前的隐蔽性。

与传统的地面火力支援武器,或一次性无人机巡飞弹药不同,“蜘蛛蜂”飞行武器站可以轮班式换防:前方飞行武器站弹药耗尽即回撤补弹,准备好的新机迅速接替,而无需一台武器站本身携带大量弹药或长时间停留。利用这种特点,英军还开发了“多点部署,交替覆盖”策略,使敌方更难做出有效的反应。

包括20毫米多管速射机炮(黑莓)、177毫米七通道火箭导弹发射巢(树莓)在内,提“蜘蛛蜂”飞行武器站的武器供凶猛的近距离爆发火力,高火力密度结合蜘蛛蜂的灵活性,以及前进轮换部署模式, 弥补了精度和可持续性的不足,非常适合为地面高机动轻装部队提供灵活而强有力、可随时调用的“随身武器库”直接火力支援。

英国轻装部队、特别是SAS与皇家海军陆战队多次将“蜘蛛蜂” 飞行武器站用于行动,“突击队在敌人缺乏关注的地方,变出“一搜护卫舰的火力”打的敌人晕头转向,再从天际线上容地消失”,取得了相当显著的效果。

单兵立体机动

“蜘蛛蜂”的“企鹅”人员立体机动系统,作为一种小体积载人飞行装置,集成了降落伞、飞行背包和直升机的特点,为步兵提供了一种转移位置、跨越地形障碍、插入高处、空中渗透和撤离等简便立体机动的能力,大幅升了提在城市、山地等环境下的机动能力,增加战场灵活性和战术不可预测性,使之成为“真正的飞行步兵”。

实际应用

美军将“蜘蛛蜂”构想为无人机网络作战的一环,主要用于实时战场感知、远程火力引导以及为其他平台提供补盲支持。其目标在于部分替代地面部队,以与空军协同构建“纯飞行军”的作战体系,不过这一设想的具体效果尚存在争议。